Des buses, un soleil féroce, des kilomètres de côtes sauvages.

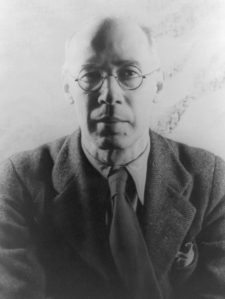

En 1947, Harper’s Magazine publiait un article intitulé « Sexe et anarchie à Big Sur », pamphlet diffamatoire contre la « colonie Henry Miller ». L’auteur des Tropiques, retranché dans ses Himalayas américains (les montagnes de Santa Lucia), y était épinglé pour ses « pratiques » scandaleuses, ses exhortations immorales, sa philosophie antipatriotique. Harper’s ne fut pas seul à porter l’accusation. De nombreux journaux, à l’époque, évoquaient la « communauté », le gourou Henry Miller vêtu d’une longue robe de chambre, un collier autour du cou, s’inclinant chaque matin devant une idole chinoise, heureux, buvant frais et pissant chaud, proclamant : « Voici la Californie dont rêvent les hommes depuis des années, voici le Pacifique que Balboa a aperçu, ceci est une terre privilégiée conforme au dessein de Dieu ! ».

Depuis son retour d’Europe, Miller rêvait plus que jamais d’un « asile de poésie, réaliste, réel, sortir des brumes du monde de la corruption. » Avec le peintre Jean Varda, il s’était baigné dans les sources sulfureuses de Slade Spring. Il avait connu la solitude à Partington Ridge, les serpents, les orages diluviens de la côte Pacifique. L’Amérique, l’autre, n’était plus à ses yeux qu’un désert où hommes et femmes sensibles « gaspillaient leur semence comme des chameaux urinant dans la nuit quelque part en Arabie. »

A Big Sur, en dehors de la rapidité avec laquelle le temps s’écoule, ce qui stupéfiait Miller, c’était « la quantité de saloperie qu’on peut accumuler en un jour. Et ceci est le fait de mes correspondants. » Lettres, manuscrits, chèques, avis de mariage, thèses par douzaines, coupures de journaux, demandes de fonds, de photos, d’autographes, plans pour un monde meilleur, talismans, plateaux décorés, lanternes japonaises, cravates à gogo… « Il n’existe pratiquement rien, avouait Miller, que mes correspondants ne soient en mesure de me fournir. »

Le tri était sévère.

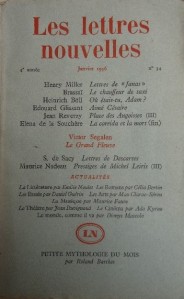

Dans un texte fort drôle paru aux Lettres Nouvelles en 1956, où figure en plus complet l’inventaire esquissé plus haut, le vieux bonze disait l’horreur que lui inspiraient notamment ses correspondants britanniques ! Ah, les Anglais… « Rien que leur écriture révèle une indigence de pensée manifeste. Calligraphiquement parlant, ils ont l’air de se terrer derrière leur ombre, ou de se débiner comme des lapins. On les sent congénitalement incapables d’accoucher carrément de ce qu’ils ont à dire, quelles que soient les raisons qui les aient poussés à vous écrire. »

Dans un texte fort drôle paru aux Lettres Nouvelles en 1956, où figure en plus complet l’inventaire esquissé plus haut, le vieux bonze disait l’horreur que lui inspiraient notamment ses correspondants britanniques ! Ah, les Anglais… « Rien que leur écriture révèle une indigence de pensée manifeste. Calligraphiquement parlant, ils ont l’air de se terrer derrière leur ombre, ou de se débiner comme des lapins. On les sent congénitalement incapables d’accoucher carrément de ce qu’ils ont à dire, quelles que soient les raisons qui les aient poussés à vous écrire. »

Les exceptions étaient rares. Il y en avait de « splendides » : Lawrence Durrell, dont les lettres postées aux quatre coins du monde faisaient naître en lui « le même ravissement instantané qu’une miniature persane ou une estampe japonaise. » Alfred Perlès et John Rodker… Il y avait bien sûr John Cowper Powys : « La seule vue de ses lettres me plonge dans l’extase. Il écrit probablement avec son bloc sur les genoux, bloc qui pivote sur d’invisibles roulements à billes. Ses lignes épousent un tracé en labyrinthe, ce qui permet de les lire à l’envers ou à la manière d’un chandelier ou comme quelque chose qui grimpe au mur. Il est toujours en état d’exaltation. Toujours. Les broutilles deviennent monuments. Je suis certain qu’il mourra comme William Blake, en chantant et en battant des mains. »

Miller devait recevoir, avec Louis Wilkinson (le plus vieux et meilleur ami de Powys) quelques-unes des lettres les plus emportées du Gallois… protéiformes, inclassables, excentriques, pulsionnelles, délivrées des normes qui régissent le genre, tout en digressions, dislocations, dissociations, étirements, enchâssements, ressassements, soulignements, une mine pour les collectionneurs de formes adeptes de la chora sémiotique et autres compilateurs de stylèmes ancienne garde.

Powys se fichait pourtant bien qu’intersexualité remplace hermaphrodisme dans les index. Il écrivait, c’est tout, dans l’enthousiasme, non pas une, dix, mais en dépit d’une demi-cécité qui le force à « épargner, ménager, préserver mon œil gauche, car le droit est tout à fait aveugle » – il a quatre-vingt ans – plusieurs centaines de lettres, au besoin dictant celles-ci à sa compagne américaine, Phyllis Playter, The Tiny-Thin, la « Petite Maigre », comme il la surnommait affectueusement.

Un véritable vice, cette manie qu’il avait d’écrire des lettres. Il évoque quelque part cette « conscience tyrannique qui me force à répondre aux lettres combinée à cette fierté très très profonde que j’éprouve lorsque des jeunes gens prennent seulement la peine de m’écrire ». Trop longtemps sur l’estrade, le stoïque solitaire, l’adorateur de Déméter ? Trente ans à sillonner les États d’Amérique, à rejouer en épouvantail prophétique le rôle de son père en chaire, donnant partout ces conférences inspirées qui ont fait sa réputation d’acteur « splenglerien », selon le mot de Miller. Trente ans et plus à servir de « conseiller spirituel », à dispenser en dominicain son art du bonheur et à rêver rendre l’oracle waltwhitmanesque dans des granges. Powys fut un véritable « clergyman séculier », sorte de Jacob Riis nomade, avec ce « don de donner à tout un chacun [en particulier dans ses lettres] l’impression qu’il lui est inestimable » (dixit Llewelyn, son frère cadet, écrivain lui aussi.)

C’est sur l’estrade, précisément, que Miller l’a aperçu pour la première fois, à New York, en 1917, sans doute au Labour Temple ou dans l’immense salle de la Cooper Union. Miller se souviendra seulement que l’entrée coûtait dix cents. C’est l’époque où Powys, entre deux guignols oratoires à Philadelphie ou Indianapolis, mène la vie de bohème à Greenwich Village en compagnie de Théodore Dreiser et Edgar Lee Masters, reçoit des télégrammes enflammés d’Isadora Duncan et écrit des commentaires sur ses livres préférés.

« Avec l’élan de la jeunesse, se souvient Miller [lettre à J.C.P., 9 juillet 1950], je me suis approché de vous [à l’issue de la conférence] et vous ai demandé en toute naïveté si vous aviez jamais lu mon auteur bien-aimé (d’alors) Knut Hamsun, l’écrivain norvégien. « Non », m’avez-vous répondu, ajoutant que vous vous faisiez une règle de ne jamais lire un auteur autrement que dans sa propre langue – et que le norvégien était une langue que vous ne pratiquiez pas encore. Je fus évidemment abasourdi par cette réponse. Mon ami Émil [Schnellock], qui m’accompagnait à cette occasion […] m’apprend que durant le temps de ce petit échange, votre frère [Llewelyn] se tenait à vos côtés et me foudroyait du regard […] »

John, que cette évocation amusera, s’empressera de lui répondre avec ce sens de l’autodérision si caractéristique [15 juillet 1950] : « Ah ! mais quelle impression font sur moi tes paroles lorsque tu évoques ta question concernant Knut Hamsun et ma réponse pas très honnête ou très avisée, car quelle connaissance ai-je de l’allemand ou du russe & de l’italien alors ! Je n’aurais lu que très peu (en fait aucun !) de mes écrivains favoris ! Imagine devoir lire Dostoïevski, Rabelais & Don Quichotte et Faust dans le texte ou pas du tout ! Mon Dieu ! mon cher, tu aurais dû te réjouir plus longtemps des grimaces de Frère Ll. [Llewelyn] & demander à Monsieur* Emil d’interroger ce grand lecteur de langues originales pour savoir s’il lisait la Bible en hébreu ou le Nouveau Testament en – quelle était cette langue plus étrange encore que le grec ? L’araméen !… »

En 1917, Miller a vingt-cinq ans. Il vient d’épouser une jeune pianiste de Brooklyn, Béatrice Sylvas Wickens, et vit à New York, au 244, 6e Avenue. Il accumule à cette époque, dans la plus pure tradition américaine, une foule de jobs « cauchemardesques » : employé d’assurances, valet de chambre, conducteur de trolleybus, crieur de journaux, pompiste, barman, mécanicien, docker, laitier, croque-mort, statisticien, groom. « C’était un gosse quand nous nous sommes rencontrés à New York », dira Powys.

Tous deux quitteront l’Amérique en 1930 ; Miller pour la France et Paris (las de lire Splengler et Rimbaud dans des crématoriums new yorkais ou de vendre des cartes postales de porte en porte !), Powys pour le nord du Pays de Galles, raccrochant par là-même sa toge de Cambridge et quittant définitivement l’estrade du conférencier, son « théâtre, son champ de bataille, sa barricade, sa stalle shakespearienne, son hippodrome, son arène, son Colisée » [3 avril 1950].

1934 verra curieusement la parution quasi simultanée de l’Autobiographie et de Tropique du Cancer, ce dernier livre constituant un tournant capital dans l’œuvre de Miller, qui confiait à Anaïs Nin : « J’essaie d’être un homme, de parler comme un homme parle », tandis que John écrivait à peu près à la même époque à son frère Llewelyn : « Toutes les étagères dans toutes les bibliothèques immortelles présentent une lacune qui n’attend d’être comblée que par la seule personne destinée à une telle tâche – la vie d’un homme par un homme ».

Il se passera encore vingt ans avant que le destin ne les mette en présence l’un de l’autre, avant qu’arrive un beau matin, à Cae Coed, le camp retranché du vieux barde octogénaire, ce télégramme laconique mais plein d’espoir de Miller :

Arrive demain mardi 16 h 20

Henry Miller

La Dee, le lac Bala, une nuit à l’hôtel Owen Glendower

La rencontre eut lieu à Corwen, au 7, Cae Coed, en 1953. Miller arrivait de Barcelone. Il était avec Eve, née McClure, sa quatrième femme, « un de ces êtres délicieux, écrira Alfred Perlès, que seuls des hommes mûrs comme Matisse ou Picasso savent découvrir ». Henry ? Visage de mandarin chauve, veste grise, amulette yéménite autour du cou (« Je ne l’enlève jamais », disait-il. « Pas même au lit », confirmait Eve), quelque chose du Wang Lung du Jeu des décapitations : « Parce que des entrailles des morts, je peux tirer une colombe, deux faisans et une longue théorie d’oies… »

La rencontre eut lieu à Corwen, au 7, Cae Coed, en 1953. Miller arrivait de Barcelone. Il était avec Eve, née McClure, sa quatrième femme, « un de ces êtres délicieux, écrira Alfred Perlès, que seuls des hommes mûrs comme Matisse ou Picasso savent découvrir ». Henry ? Visage de mandarin chauve, veste grise, amulette yéménite autour du cou (« Je ne l’enlève jamais », disait-il. « Pas même au lit », confirmait Eve), quelque chose du Wang Lung du Jeu des décapitations : « Parce que des entrailles des morts, je peux tirer une colombe, deux faisans et une longue théorie d’oies… »

On imagine les collines de Berwyn vibrant aux accents de l’Eisteddfod international. Un congrès poétique en terre galloise : il ne leur manquait que cela. John aurait volontiers (il l’avait fait plus d’une fois, d’une manière ou d’une autre) troqué la veste de tweed et le bâton de pèlerin pour la cape bleu outremer et la trompe alpestre qui hantaient les rêves d’un Dylan Thomas – lequel se trouvait, en ce mois de juin 1953, non loin de là, parmi les cormorans pêcheurs et les courlis à Laugharne.

Ils ont marché. Eve et Phyllis, Henry et Jack, prêtant l’oreille aux risées cinglantes du vent autour de Cae Coed, aux murmures wagnériens de la Dee, « blanche cavale », disait Thomas, consacrant durant quelques heures, tout en partageant les sub-pensées de notre vieille terre tournant sur son axe, cette « fraternité d’esprit » si fougueusement soulignée par John dans une lettre de 1950 : « Je te le dis Henry mon nouvel ami si cher, toi et moi sommes frères d’esprit […] et nul n’a intérêt à le nier, sinon tous deux nous l’attaquerons, lui ou elle ».

Miller avait là, au pays d’Owen Glendower et des bardes guerriers de Mathrafal, un rocher à son nom, suivant cette vieille coutume ou habitude powysienne de tout transformer autour de soi en légendes et mythologies poétiques, de rebaptiser d’autant de noms évoquant sa famille, son histoire, ses amis ou ses divinités, chaque pierre, chaque roche, marais ou ruisseau de ses « Arcadies virginales » : « Ne m’as-tu pas dit que le nom de ta femme actuelle, je veux dire son prénom ou son nom de baptême était Martha ? [Lettre à Miller, 25 janvier 1951.] J’ai besoin de le savoir pour ce cairn de quatre pierres que je vous ai dédié à tous les quatre et devant lequel je scande régulièrement une de mes formules rituelles fantaisistes : « Henry, Tony, Lepsky, Val, mes quatre copains ! »

Miller avait là, au pays d’Owen Glendower et des bardes guerriers de Mathrafal, un rocher à son nom, suivant cette vieille coutume ou habitude powysienne de tout transformer autour de soi en légendes et mythologies poétiques, de rebaptiser d’autant de noms évoquant sa famille, son histoire, ses amis ou ses divinités, chaque pierre, chaque roche, marais ou ruisseau de ses « Arcadies virginales » : « Ne m’as-tu pas dit que le nom de ta femme actuelle, je veux dire son prénom ou son nom de baptême était Martha ? [Lettre à Miller, 25 janvier 1951.] J’ai besoin de le savoir pour ce cairn de quatre pierres que je vous ai dédié à tous les quatre et devant lequel je scande régulièrement une de mes formules rituelles fantaisistes : « Henry, Tony, Lepsky, Val, mes quatre copains ! »

Que tout devienne rite, routine, rythme ! Le rite à l’usage privé du commun des mortels – autant de routes secrètes et personnelles : le grand vœu powysien. À Cae Coed comme ailleurs, John vivait comme s’il était seul en présence de la voûte céleste. « Le mental, disait-il, est un grand magicien. » D’une certaine façon, à sa manière orgueilleuse d’ «Atlante païen primitif », ce qu’il voulait, c’était « recouvrer l’immémorial pouvoir que confère l’adoration fétichiste grâce à quoi les objets les plus ordinaires, les plus falots, peuvent se changer en une Arche Sainte et faire vibrer la musique des sphères ! » N’irait-il pas, dans ses derniers livres, en même temps qu’il créera des géants, une république de druides ou des jumeaux visitant la Voie Lactée, jusqu’à faire parler sa bibliothèque, son fauteuil, une poignée de porte ?

Il fera ainsi passer au rang de médium, en ce jour de juin 1953, un bouquet de bruyères cueilli par Eve pour Henry. Il ressassera la vision dans ses lettres, regagnera avec elle la dimension subjective et mythologique comme on regagne un repère, une forteresse, un donjon : « Imaginez que lorsque je vous ai vue traverser ce petit ruisseau à Corwen [Lettre à Eve Miller, 3 mai 1955] et cueillir de la bruyère pour Henry, j’ai aussitôt pensé à Deborah et à Rebeccah ! »

Eve Miller sera pour Powys « la parfaite incarnation de la grandeur du caractère féminin dans toute sa splendeur incomparable, sa franchise désarmante et son audace merveilleuse » [3 mai 1955]. Il ajoutera dans la même lettre : « Les Juives sont les seules femmes au monde, exceptées quelques très rares Italiennes et quelques Américaines plus rares encore influencées par l’Italie, profondément honnêtes et dignes de confiance […] »

Henry et Eve passeront la nuit à l’hôtel Owen Glendower de Corwen, et quitteront la vallée d’Edeyrnion le lendemain. Miller aura manqué sa chance de rencontrer James Hanley, le « meilleur romancier de la mer depuis Conrad », qui vivait à Cynwyd, à quelques kilomètres seulement de Corwen, Hanley pour lequel il avait écrit une préface à No Directions (La maison sans issue), comparant ce roman à un « long et formidable rire d’ordure océanique noyée dans une jungle glauque d’icebergs fêlés, de démence, d’hystérie, de vomi, de flammes et d’hallucinations. »

Henry et Jack continueront d’échanger des lettres jusqu’en 1959. Entre temps, « le barde immortel » (dixit Miller) se sera établi, « anonyne John de la Dee entré dans la vieillesse », à Blaenau-Ffestiniog, village foudroyé tout droit sorti de l’imaginaire grisâtre d’un Howard Lovecraft, dans une minuscule maison de mineurs qu’il baptisera « Cloud-Cuckoo-Cottage » en hommage à Aristophane, non loin du « mystérieux sommet d’Eryri où est peut-être enseveli l’ancêtre des dieux et des hommes, l’artificieux Cronos. »

À sa mort, survenue en 1963 à l’âge de quatre-vingt-dix ans, Miller écrira : « Je devrais me sentir triste, mais ne le suis pas. Où qu’il soit, je suis sûr qu’il irradie la joie et la paix. Béni soit son nom ! »

Nordine Haddad

(Ce texte constitue la préface à ma traduction de la Correspondance privée Henry Miller-John Cowper Powys, parue chez Critérion en 1994.)

Je viens de découvrir votre magnifique site consacré à John Cowper Powys, ainsi d’ailleurs qu’à ce vieux bandit de Miller et j’ai été éblouie par la fidélité des portraits que vous tracez et de cette évocation double superbement présentée. J’ai trouvé très agréable la graphie claire et espacée qui facilite la lecture sur écran et quant aux photos, elles sont remarquables. Un grand merci pour avoir signalé mon site et pour vos paroles qui me touchent beaucoup.

J’aimeAimé par 1 personne